(大変遅くなりましたが💦)

今年度 こどもの育ちを考える学習会 第1回目のご報告

「『どうして学校行かなきゃいけないの?』と聞かれたら」を、6.8(土)に開催し、47名の方々でいっしょに考えました。参加して下さった皆様、ありがとうございました。

学校に行かない日に利用できる、糸島市子どもの居場所「みなも」「うみのね」を運営されている

九州大学准教授、佐々木玲仁氏にご講演をいただきました。

学校に行かなきゃいけない理由と言われているものをいろいろと挙げられた後、それらの理由に対しての反論を述べられました。

勉強の遅れなどの心配については、やりたくなった時から始めれば大丈夫。今は学習教材はネット環境も含め多彩に用意されているし、むしろやりたくないでやらされている時に比べ、やる気になって始めた時の吸収力は全然違うこと、そんなお話を事例を通してお話しくださいました。

そして、今は出席日数によらず進学できる学校も増えてきているし、システムもできてきているので心配ない事。むしろ出席日数を気にするような学校は、行かなくていいんじゃない、とも。

友だち関係、社会性などについては、学校だけが人と会える場所ではないし、学校で学んでいる人間関係って実際どんなものだろう?と問題提起され、もしかしたら、人の顔色伺って忖度したり、自分らしさを封じ込めざる負えなくなって、それで疲れて消耗したりしていることもあるのではないか?逆に失っているものもあるのかも、と。

理不尽なことはあるもんだから、と、そもそもの理不尽を肯定するというのはどんなものか、と。

学校は行くもんだから、というのは、学校ができて学ぶ機会が保障されて学校がありがたいものだった頃にはそうだったのかもしれないけど、それから時代は大きく変化していて、でも教育があまり変わってない中で、思考停止になっていないか?と。

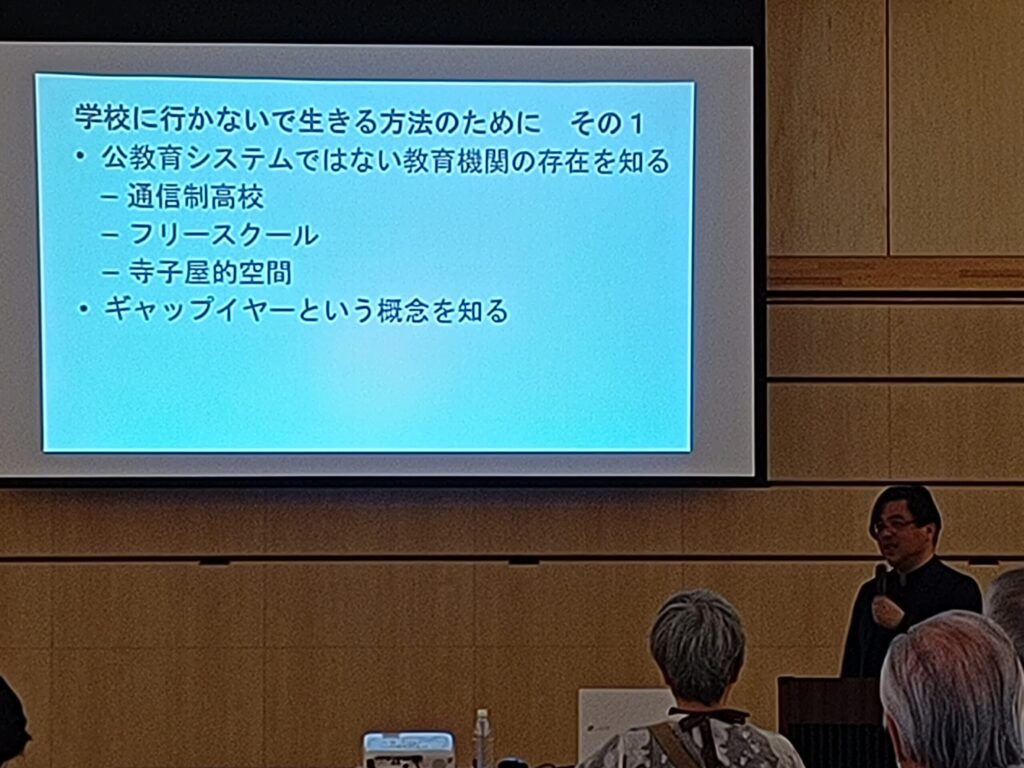

では、学校に行かないで生きるにはどうしたらいいのか? いろいろと選択肢を挙げて下さいました。

公立の学校以外の学びの選択肢、オンラインも含めて増えています。

ギャップイヤーと言う概念も紹介されました。欧州などでは、学生が進学する前や途中で空白期間をとってその間に学校では得られな体験をすることが奨励されていて、半数近くの人たちが何らかの形で実践されています。小中学校の入学をあえて遅らすことを選ぶ人たちもいます。時間をかけてゆっくり考える、という選択肢がもっと大切されて、積極的に時間を作ることへの価値が認められるべきです、と。

大切なのは、安心できる環境を持つこと。安心できる場所や、強制的に動かされない空間が重要です。

元気が出てきたら、じっとしていられる子どもってあんまりいないのだから、子どもから動き出さないっていう時は、まだ早いってことです。(~ここは以前、居場所についてお話されたときも大事にされていたところでした)

保護者の不安の正体…周りからの理由なき不安を色々受けてしまって不安になっている場合もある。この子はこっちの方が生き生きできるんだ、と思って(子ども自身も保護者も)選んだ時に、プレッシャーをかけようとする人の、その判断理由を検証してみるところから。

学校に行ってなくて今元気に生活している人の存在を知ること。結構いる!そんな事例を知ることで、先の見通しも立ちやすくなっていく。

などなど、ほんの一部ですが…

そして休憩後はみなさんで円座になっての質問タイムへ…たくさんのご質問がありましたが、苦しんでいた学生時代を思い起こしての、訴えにも聞こえたこの質疑応答を一つご紹介させていただきます。

「私一番学校で不思議なのは、友達がいない子は悪い子です、友達が少ないも悪い、部活を途中でやめる子は悪い子って決められるのは何でですかね?胃が痛くても、学校が休みの日でも行かなければならなかった。」

~「一人が好きなのは勝手ですよね。」「そんな場所からはもちろんとんずらする方がいいですね。」

~この後この方は質問できて良かった、安心しました、と表情がとても緩まれてました。でもこれがこの方にとって今まで長い間ずっと心の重石になっていたのかと思うと、又この学習会全体を通して、私たちは日頃当たり前に思ってきたことをひとつひとつよく検証していくことが大切だと痛感させられました。

(九州ろうきんNPO助成事業)