「多様な居場所づくりを学ぶ会」『こどもが安心できる場とは?』2025.9.6

東京池袋でNPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワークの代表をされている栗林 知絵子さんに、たっぷりとお話を伺いました。(前日台風の影響で飛行機がなかなか飛ばない中、なんとか来福して下さり、その日の福岡市内での講演会にはギリギリ空港からのZoom中継から始まる、というハプニング。その翌日無事に糸島まで来て下さいました!)

池袋の公立中学校の中に、こどもの居場所「にしまるーむ」を立ち上げた栗林さんは、二人の子どもさんがいらっしゃる地域の一お母さんでした。

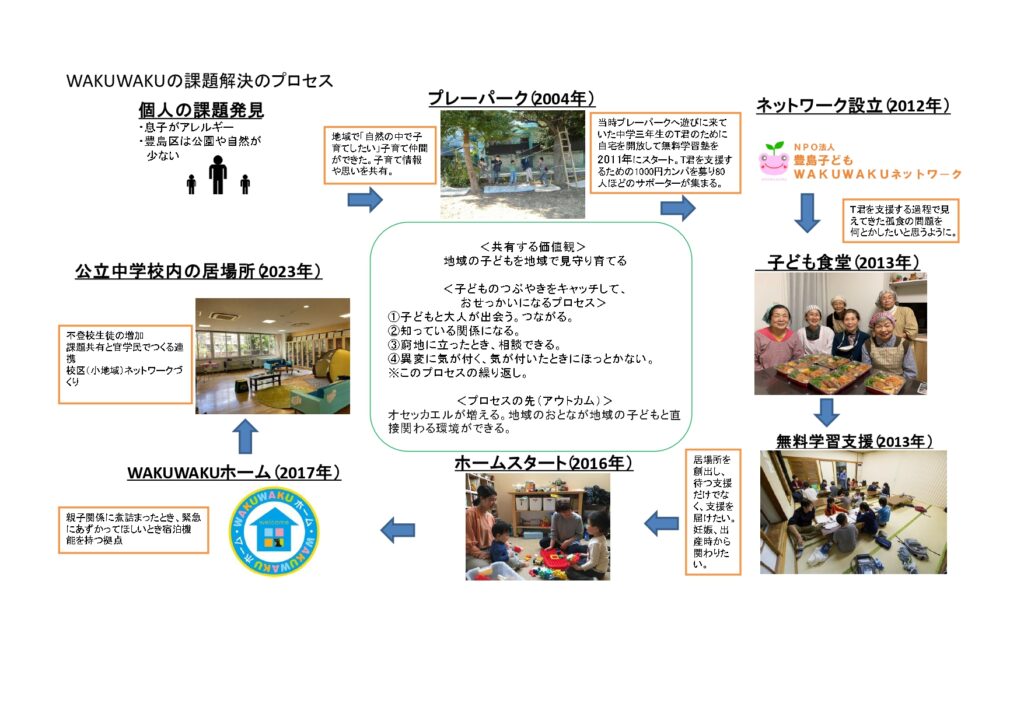

わが子にアナフィラキシーショックで呼吸困難を起こすほどのアレルギーがあり、そのことが私たち夫婦を成長させてくれた、と話を始められた栗林さん。こどもの身体は食べ物でできている、と食を改善し、地域の自然の中で外遊びをさせて育てたい!と、まずわが子のために、プレイパークづくりに参画されたのが活動の始まりだったそうです。

そこで家の冷蔵庫は空っぽというこども、お腹を空かせているこども達の存在に気づき、プレイパークで一緒に食事をはじめ

「僕高校に行けない」(引っ越しを繰り返す中、授業についていけなくなっていた)、とつぶやいたこどもの言葉を受け、地域の人にカンパを呼びかけ、大学生のボランティアに来てもらい、自宅で無料学習塾をはじめ(その子は無事都立高校に合格!)

この企画を恒常化していくことになり、外国ルーツのこどもが多い地域なので言葉の壁で学ぶのが困難なこども達ともつながり、多文化交流もはじまり

更にそこで子どもの声を聞いていくうちに、ひとり親家庭で親は夜も働いていて、毎日お弁当を買って孤食をしているこどもの存在を知り、地域でこども食堂をはじめ、こちらでも外国の料理を学びながら文化交流が生まれ

親が入院している間、一時保護になって、そのまま親が亡くなられて施設に行くようになったこどもさんの「みんなと一緒に学校で過ごして一緒に卒業したかった」という声を聴いて、子どもを預かり宿泊できる居場所をつくっていった、

と次々に事業を展開。

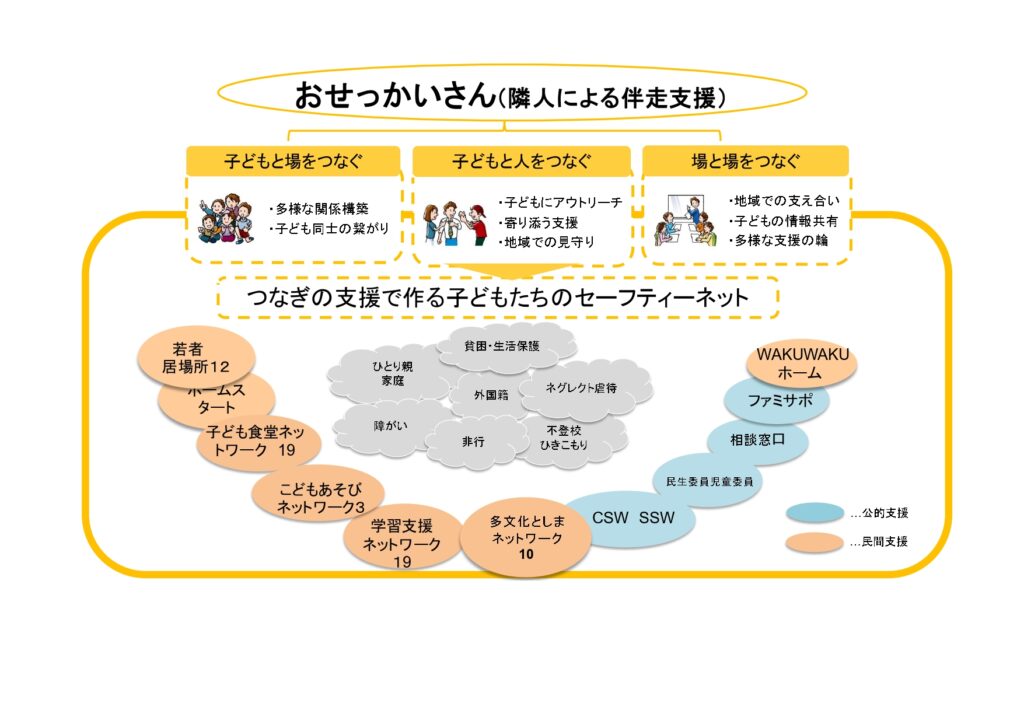

とにかく困ってるこどもがいたら、『ほっとけない』。知ってる関係、名前を呼びあう関係になっているこども達が困っていたら、みんな『ほっとけなく』なる。小さくてもいいのでいっぱい場所を作って繋がりを作っていく、そんな中でこどもが育つことでインクルーシブな関係が作れるんじゃないかと活動を続けている、と言われてました。その広がり方がすごいんだけど、無理なく自然に感じられるところにとても魅力を感じました。

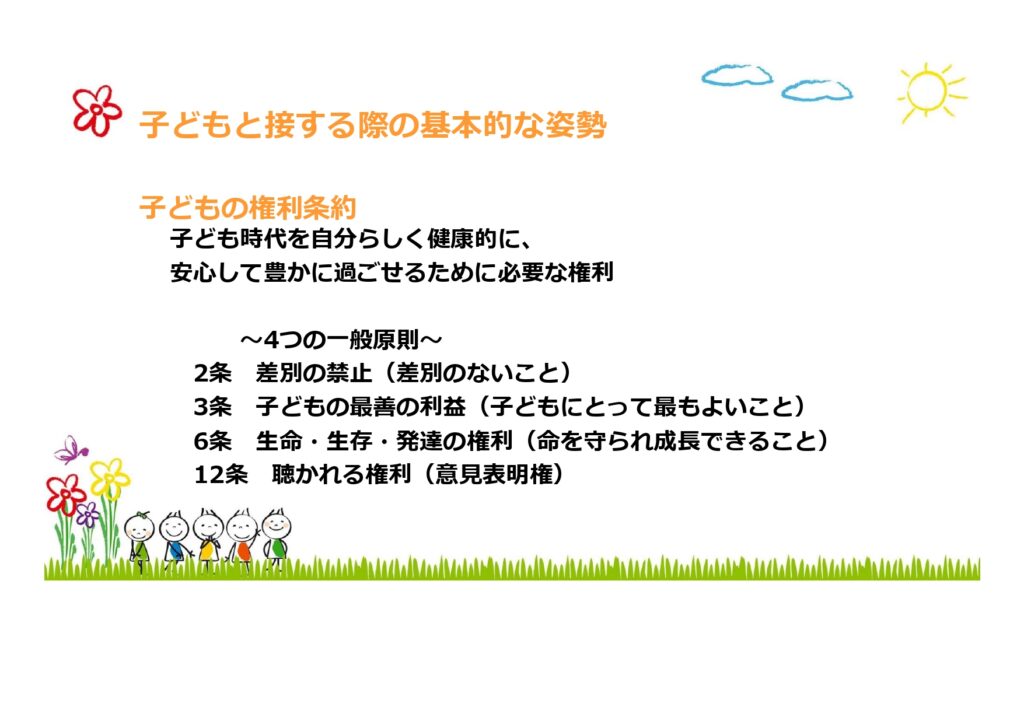

こどもの声を真剣に受け止めることで、彼ら・彼女らに「大人に理解してもらえた」という大きな変化が生まれ、「自分をしっかり受け止めてくれた大人がいた」と感じられることがこども達に必要。こどもはなかなか自分の意志を伝えられない。この点日本は子どもの教育が不十分なので、私たち大人が積極的に交流を深め、こども達の声を受け止める必要があり、私たち大人が率先して行動することで子どもたちの中に人権意識が育まれる、と栗林さんは力をこめられました。

そして「わたしたちの住んでいる地域でこんな困っているこどもがいるんだよ」と具体的に知ってもらい、地域で「知り合う」関係になること、が大切なんだと。そして実際に声をかけ、協力を呼びかけるとたくさんの地域の方々が応援して下さり、そんな輪が広がっているのです。そんな地域、WAKUWAKUネットワークの在り方はとっても素敵です。今の時代、個人情報、とか、見せかけの平等?が大事にされることによって、実は困っている人が見えにくくなっていて、お互いを知らずに助け合えない、助け合いにくい社会になってしまっているのかも、と思いました。

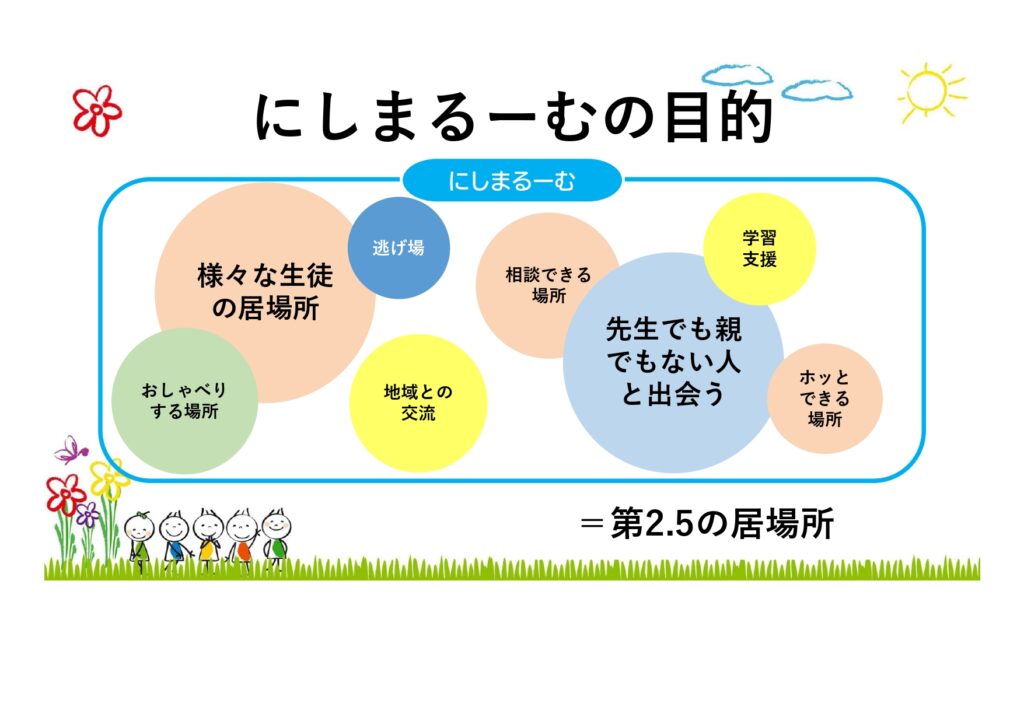

このような活動を展開されてある栗林さんの元に地元の公立中学校の校長先生から、「増え続けるこども達の不登校には学校だけでは対応できない、協力してくれないか」と声がかかり、それから何ができるか協議を重ね、学校での居場所づくりに取りかかることになっていきました。とはいっても、勉強させたいと思っている学校側との思いとの間にずれがあり、なんども話し合いを重ねたものの、結局最終的には教職員の皆さん全員との合意には至らないまま「もうテープカットの日、決めちゃおう!」という教育長の決断(見切り発車?)により始まったのが「にしまるーむ」

午後の第一部と放課後の第二部、最初は週1回で始めたけど生徒の要望により2回、3回と増えていき、IKEA基金IKEA Family募金 – IKEAの協力で、こども達の案によりレイアウトされるようになっていったお部屋は、いつもたくさんのこども達でにぎわっているそうです。

こども達へのインタビュー動画からは、学校関係者ではない人の介在やいつもと違う関係(ナナメの関係)があることで、「話しやすい」「ちょっとしんどいこともここで話せることでほっとする」「一息つける」「異年齢の人と交流できるのがいい」「コミ力がつく」などの声が聞かれていました。

学校側が用意していた不登校のこども達が利用する別の場所にあった部屋も、今は一緒になったとか。活動を通して、こども達の声や様子を通して「にしまるーむ」の在り方は理解されていっているようでした。

その活動の中で大事にされているのは「こどもの権利」。「こどもの権利条約」の内容が基本になっています。

2013年に、全国では2番目にこども食堂を開いた時には「子どもの世話をするのは親の役目。こども食堂なんかできるから親が食事をつくらなくなる」とか批判をたくさん受けたそうです。でも目の前の困っているこどもをほっとけなくて続けてきた結果、今や子ども食堂や無料学習塾は全国に広がり、公的機関から補助金も出るようになりました。

こんな言葉があるそうです(元厚生労働省事務次官、村田厚子氏から聞いた言葉だそうです)

社会課題の解決について、「0を1にするのはNPOや市民。1を10にするのは学者。10を50にするのは企業。50を100にするのは公務員・行政。」

ないところからアイデアを出し合い、繋がりを作って創り出していくのは市民。その実践を分析して理論立てて説明するのは学者。利益を生むサービスとして成り立たせるのが企業。利益は出ないけどやる必要があることをやるのが公務員・行政。そんなふうに官民連携で地域づくり、居場所づくりができていったらいいなあ、と。それが実現しているWAKUWAKUネットワークの実践に希望をいただきました。そして何より、そんな活動と繋がりを自然体でつくられていっている温かい栗林さんのお人柄に感銘を受けた学習会でした。

最後の質疑応答より一つ~「こどもらしい、その子らしい、ってどんなことなんでしょう?よくわかりません。」という保護者の方からのご質問に「難しいですよね、特に自分の子は、愛情もあるし、すごく近かったりもするし。だからこそみんなで子育てがいいし、わからないって言える仲間がいて、他の人たちからその子のその子らしさ、こんなとこ素敵だよね、とかいう言葉をもらうことで、みえてきたりしますよね」と。

保護者も、先生も、地域の方々も、場を開いている人も、やはり繋がりがあるからありがたいし、心強いし、あったかい気持ちになれる。ゆるやかな繋がりがあちこちにあって、それぞれあちこちでワクワク(WAKUWAKU)広がっていくといいんでしょうね♡

共催の『産の森学舎』さんによる、ふうせんかずらの飾りつけやおいしい手作りのお菓子とお茶に、一層心温まる場となりました。座談会、話したりなかったですね💦

ご参加、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。