2025.3.16こどもの育ちを考える学習会2024年度第3回 (九州ろうきんNPO助成事業)

『発達障害』という言葉はよく聞くけれど 言葉にふりまわされないために

九州大学准教授 子どもの居場所「みなも」「うみのね」運営 佐々木玲仁氏との学習会には43名もの皆様において頂き、座談会にも30名も残られ、関心の高さがうかがえました。

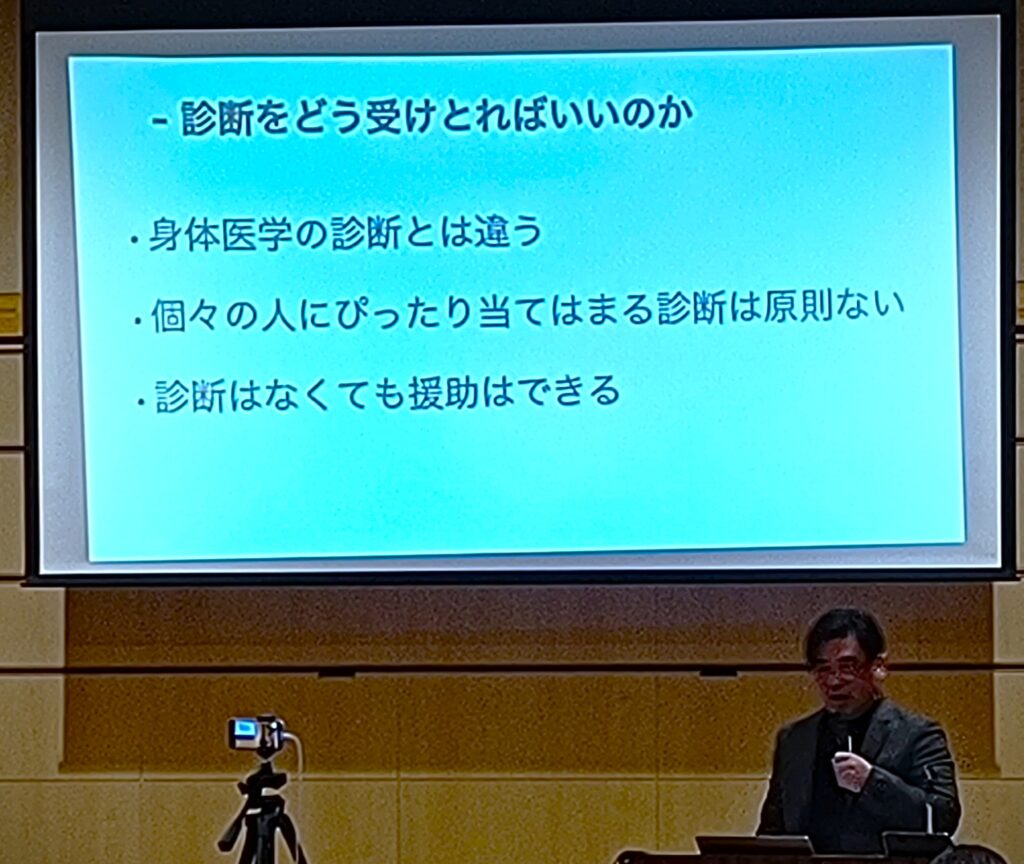

まず、「診断」って何なんでしょう?から始りました

『発達障害』って、「人」のこと?「症状」のこと?「特定の行動」のこと?

診断名は治療の入口 診断はなくても援助はできる (レッテルをはって分類、ではないよね)

それは「才能」なのか「障害特性」なのか

困っていなければ「障害」とみなされない

そもそも外れていることは問題なのか?

外との関係(社会性)の中で、こだわり・常道行動に見えるもの を 障害特性ではなく対処法として理解する と とても合理性があること

見ている人が、その人を理解したいと思ったら、どうゆう理由があるのか、合理的なのかを考える

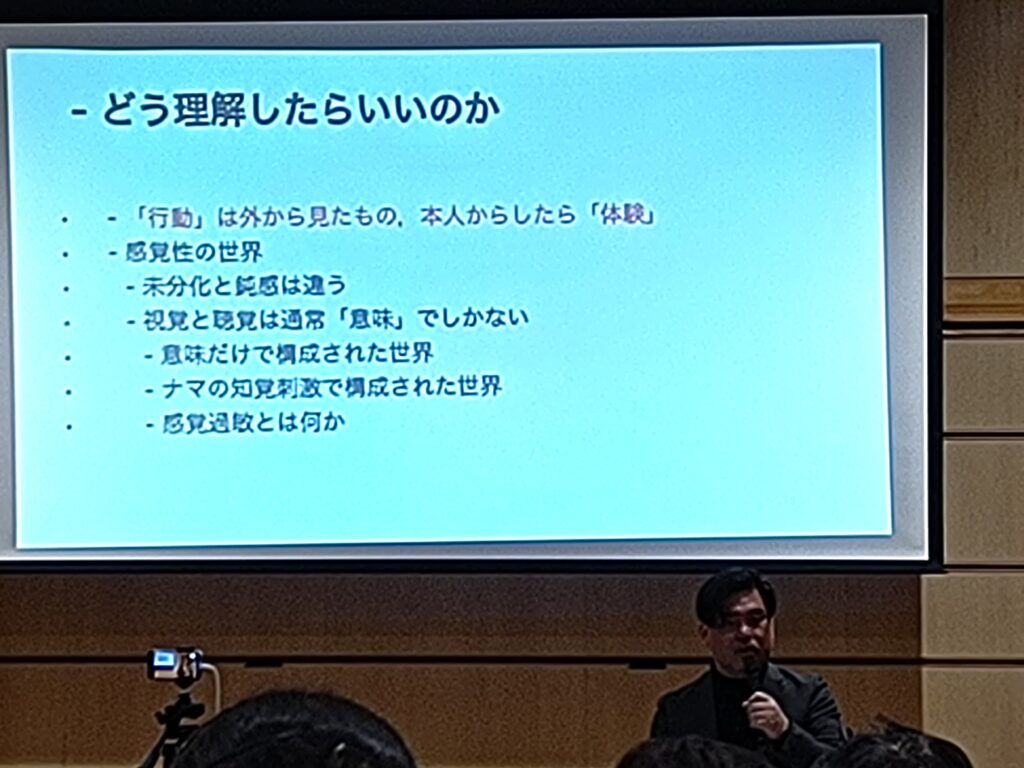

「行動」は外から見たもの、本人からしたら「体験」

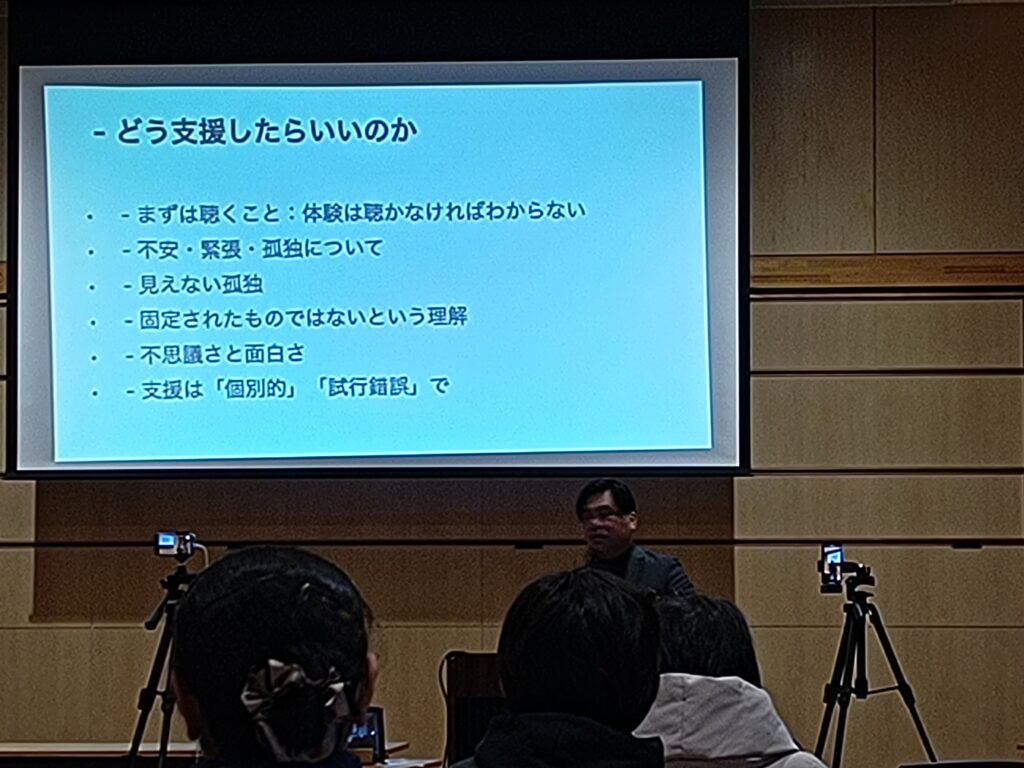

体験は聴かなければわからない まず、聴く気があるらしい、とみてもらうことが先

不安や緊張、見えない孤独がある

全部オーダーメイドで 試行錯誤を繰り返しながら 一つ一つ作るしかない 失敗はあって当たり前

必要なのはゆとり・余裕

「感覚の世界」につながっているものを 「意味の世界」に何らかの形でつないでいでいっているのが 「芸術」なのでは?

人間以外の動物たちの世界 言語化できない世界 言語化できないのがいい そんな世界もいい

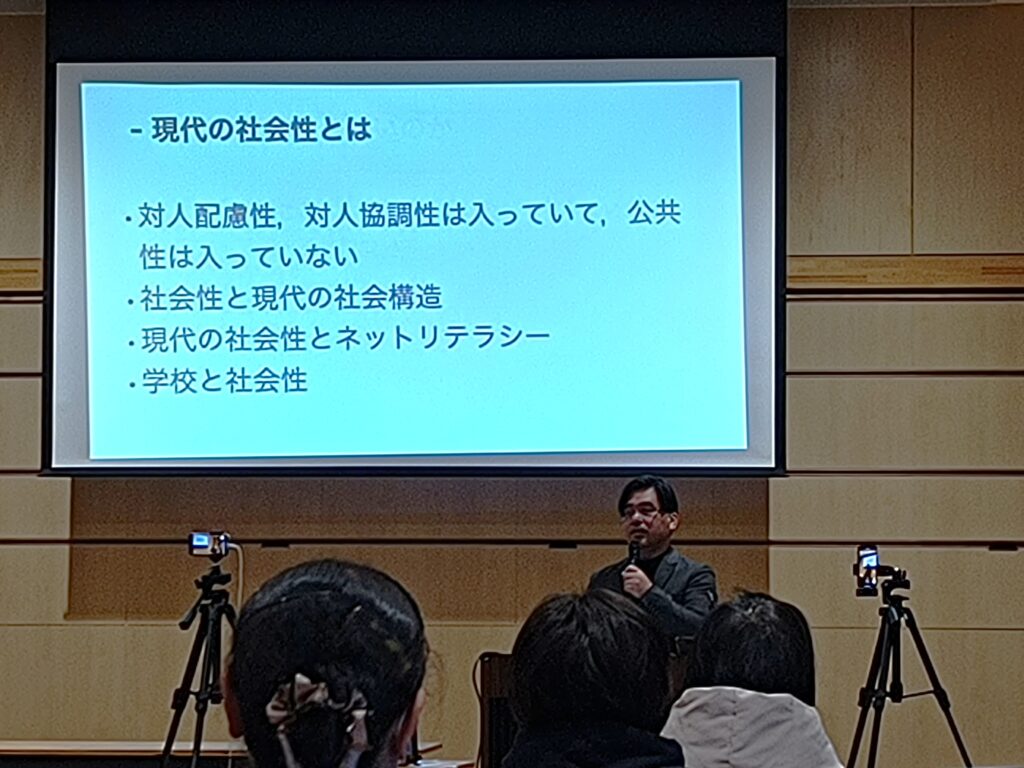

現代の社会性 の中には 対人配慮性、対人協調性は入っているけど、公共性がはいっていない

私たちの生活、どれだけ今ネットの世界にいるだろう? 現代、ネットリテラシーも社会性

社会の問題

個人的なことで政治的でないことは何もない(どこかで聞いたフレーズ!)

等など、なるほど!と思わされる学びが沢山ありました

佐々木先生、ありがとうございました

(以上よしかわメモですので、後から「これは違う!」とお叱りを受けて書き直すかもしれません💦)