8月17日(日) 2025年 第2回「こどもの育ちを考える学習会」(九州ろうきんNPO助成事業)

映画『みんなの学校』上映会 &

木村泰子先生の講演会「ふつうの子」なんてどこにもいない~いつもいっしょが当たり前~』

【以下は、前半に引き続き、木村先生がお話してくださった内容の後半です】

527人、1年間にこれだけのこどもが死んでいる。大人の前ではこどもは社会的弱者。その弱者が年間こんなに死んでいる。これを0にするのが、大人がここにいる意味やと思う。本当のことを言える大人が一人でもいたらこどもは死にません。

こどもは周りの大人が一生懸命自分のこと思ってくれているから、情けなかったらあかんから、頑張らなあかんって思って本当のこと言われへん。「しんどいねん、どうしたらいい?」って言えたら、次の未来に繋がると思う。

「不登校」って言葉は、こどもに失礼極まりない言葉だと思いませんか?小学1年生、6歳、こどもは本当はみんな学校行きたいんですよ。学校行きたくない、って、理由があるからですよね。確かに無理して学校行かんでいい。でも義務教育ですから、当たり前に学びの居場所があることが当たり前。学校に行ったら怪獣がいてる、って言う中学生がおる。怪獣やっつけられへんかったら教室居られへん。それはその子の問題やで、って片づけてる学校があれば残念過ぎる。

困ってるこどもに怒る先生がおる学校では、「なんで先生怒るん」って自分の考え持ってるこども、主体的に生きてる子は行かれへんと思う。学校に行ってない子どもは主体的に生きてる。今行ってない、という力を社会で生かすことが十分できるな、って思う。

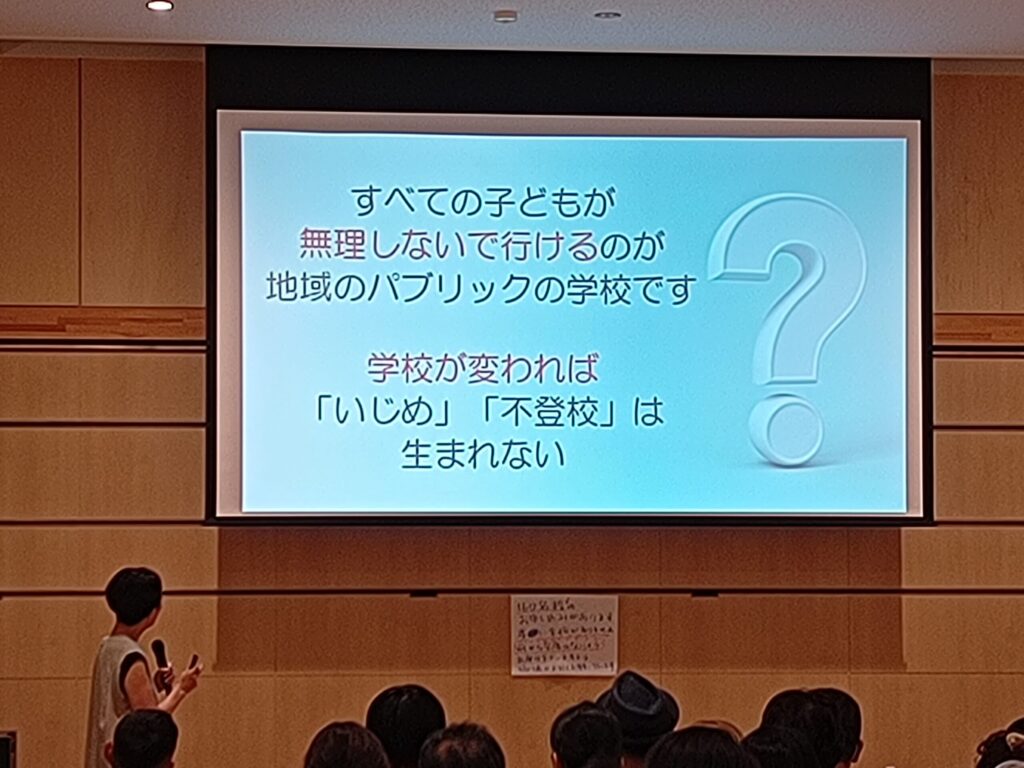

学校が変わったらいじめ、不登校、自殺、こんな言葉は生まれません。

みんなで地域のこどもが安心して学べる地域の学校を地域の大人のみんなで作ろう!自殺0、不登校0、これが当たり前、これが不可欠。糸島の地域の小中学校に、すべてのこどもの学ぶ権利を保障する、無理しなくてもありのままで学ぶ居場所があること。これが最上位の目的。英語をペラペラにすることじゃない。

こどもが安心して学んでいたら、勝手に学力がつきます。

お互い自分と違う他者と一緒に、一緒の空間で一緒に生きてるっていうのは、もうどんな言葉にも代えられない安心感を持つんです、そうすると、勝手に周りのこどもたちの学力は上がります(実際、学力調査の結果も高かった。でもこんな見える学力調査の結果はナンセンス)~⦅誰一人取り残されない、という安心感⦆

見えない学力、人を大切にして、自分の考え持って、自分なりに表現して、チャレンジする。この力はこどもは誰でもゲットできる。そのために、自分と違う友達がいつも周りに居なければ、この4つの力ってつけへん。

すべてのこどもが幸せになる。そしたら大人はそれ以上に幸せになりますよ。

特別支援教育、という言葉もそうですが、あるこどもを周りに迷惑やろって指導する、分ける、ってことをすると、周りの子は「こんなやつおらん方がええねん」って思うに決まってる。困る子、と周りのこどもたちに思わせてたのは私らの指導だったな、って気づきました。

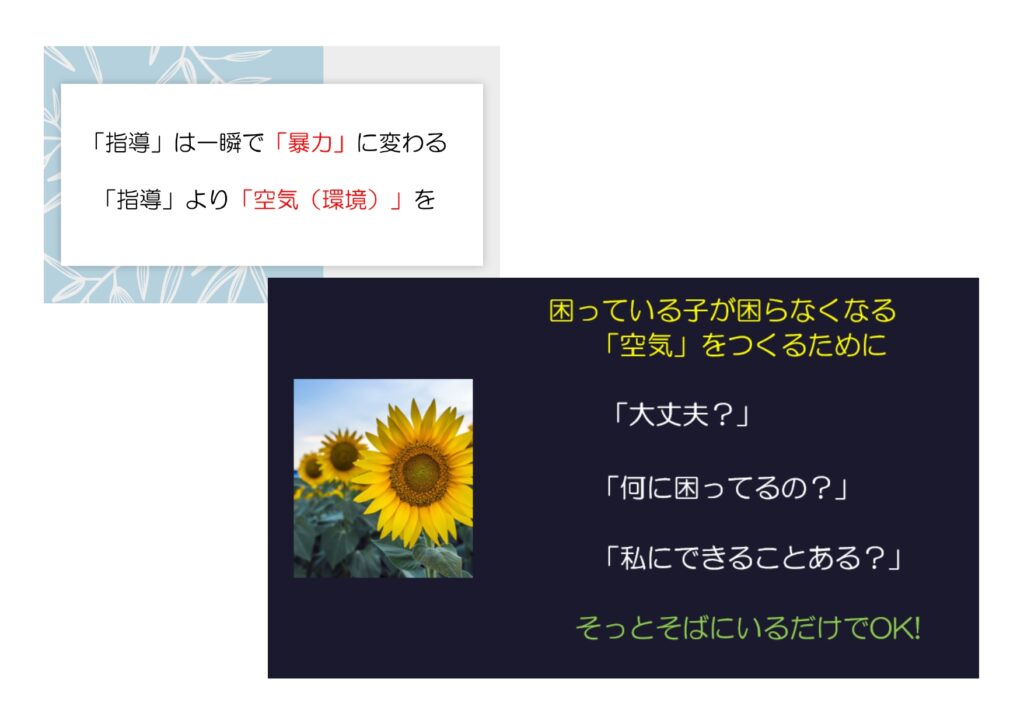

指導の主語は先生。指導より環境豊かな空気をにする。この空気は、「どんな大人がどんな背中をこどもに見せているか」

環境が変われば主語が変わる。主語はこども。こどもが育つ学校を作る。

大空小を卒業して今ドン・キホーテのレジをしているHoさん。

困っている人を見かけたらすぐ走って行ってこの3つの言葉をかけるそう。自分が大人にかけてもらった言葉をやっぱり子どもはかけるようになる。でも、他の人は怖がって近づかない。Hoさんは、この人は障がいがあって困っていると思ったら、体が勝手に動いてこの言葉をかける。みんなが一緒に過ごすことが当たり前の中で子ども時代を過ごすか、分断された中で過ごすか、でこんなに違ってくる。こどもってこども同士の関係性の中で学び合って育ち合って、もうこれ以外ないと思うんです。

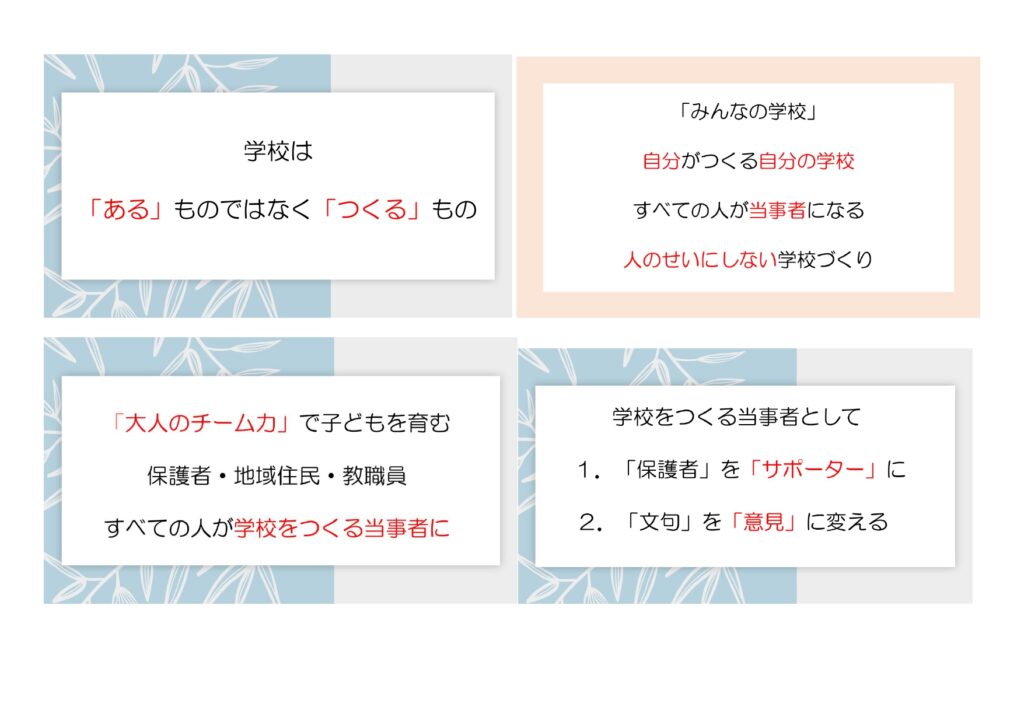

そんな学校を自分で作る!自分が作る自分の学校ってすべての人が当事者。お任せとかじゃない。人のせいにもしません。

・保護者はサポーターに

・文句を意見に

・先生の仕事は「つなぐ」こと~保護者と先生・こどもとこども・こどもと先生・こどもと保護者

・人と人をつなぐコーディネーターを地域にもいっぱい作る

大空小が20年続いているのは、地域の住民が「土」を耕して根をはっているから。

大空小が20年続いているのは、地域の住民が「土」を耕して根をはっているから。

学校で働いている教員は「風」を吹かせているだけ。

地域にとってもいい、自分にとってもいい、ウィンウィンが対等な関係。

健常と言われている子どもと障がいがあると言われている子どもがウィンウィンで学ぶ

いいお世話をするとかそんな関係性ではウィンウィンではない

スーツケースを捨てて、糸島のみんなが風呂敷を広げてつなぎ合わせたら、糸島の地域はどんどんつながる。すべてのこどもにつながる。

地域のすべてのこども、安全、命を守れるのは学校しかないと思う。

ユネスコ、国連から勧告を受けている日本

インクルーシブ教育について、ユネスコはこう言っている☟

東京大学付属高校で学生がバリアフリーを研究した発表を聞きに行った。

車椅子ユーザーが道を歩くときには段差がバリア、この段差がなければ車椅子ユーザーは自分のやりたいことができる。この車椅子ユーザーの方を障がい者と呼ぶのではなく、この段差が障壁、この段差をフリーにすれば対等に生きていけるんだ、という見事な発表をした。その高校生に自分のこどもがダウン症だったらどうですか?と聞いたら、「申し訳ない」と言った。何に対して申し訳ないのかと聞いたら「ダウン症という子どもを産んでしまった、こどもに対して申し訳ない」と言った。その時「見えるところにあるバリアなくしても、自分の心の中にある差別、このバリアは一個もなくなってない。なんでダウン症で生まれたらその子生まれた時から不幸なん?何のための探求や」って言ってしまった。そしたら何人も泣き始めて顔をあげられなくなった。でもそのあと我に返って謝った。「これだけの探究活動をして、すべての人が対等に過ごしていける社会を作ろうとしているあなたたちに、こんな風に思わせる社会を作ってきたのは私たちや。ごめんなさい。」と。

この先は未来。過去は変えられない。未来は作れる。これから先はあなたたちがつないでいっていただきたい。

学びの目的は、その子がその子らしく自分をアップデートしていくこと!

予定時間を1時間もオーバーして、熱く語り続けてくださった木村さん(それも立ったまま!)。

映画に続いて4時間半の長丁場でしたが、みなさんがずっと集中して木村さんの一語一句に耳を傾けている姿、高揚した場の雰囲気に圧倒されました。

また、たくさんの問いとヒントと希望をいただきました。

木村康子先生、糸島まで来てくださって、本当にありがとうございました。